中国共产党民族政策的伟大胜利——新疆维吾尔自治区的成立

时间:2025-10-01 | 来源:百年辉煌

1950年3月22日,在中共中央的统一部署下,中央民族事务委员会致电新疆,提出建立各民族自治区域的政权机关,在新疆实行民族区域自治被首次提上日程。1955年10月1日,新疆维吾尔自治区成立。新疆推行民族区域自治的成功实践,促进了平等、团结、互助的社会主义新型民族关系的建立和巩固,激发了新疆各族人民对伟大祖国的热爱之情,增强了新疆各民族作为中华民族大家庭成员的自豪感和对中国共产党、社会主义的认同感。

开展民族区域自治的筹备工作

民族区域自治是中国共产党正确处理中国民族问题的一项基本政策,是中华人民共和国的一项基本政治制度。民族区域自治也是中国共产党把马克思主义民族理论与中国民族问题具体实际相结合,经过长期探索找到的正确道路,是马克思主义中国化的生动实践。历代中央政权经略民族地区的制度,正如毛泽东所说是“老办法”,沿用到国民党统治时期已“行不通了”。中国共产党实行民族区域自治这个“新办法”,既保证了国家的集中统一,又实现了各民族人民当家作主。

新疆地处祖国的西北边陲,周边与多国接壤,边界线漫长,对于维护国家安全和统一,具有特殊重要的战略地位。新疆幅员辽阔,多民族聚居,多宗教并存,世世代代共同生活着13个世居民族,各民族群众分别信仰伊斯兰教、佛教(包括藏传佛教)、道教、基督教、东正教等宗教,社会情况复杂。据1953年人口普查统计,新疆少数民族人口为449万,占全省人口的93.01%,其中维吾尔族人口361万,约占全省人口74%。实行民族区域自治,解决好新疆的民族问题,成为新疆一项极其重要的工作。

1949年9月7日,新中国成立前夕,周恩来在中国人民政治协商会议第一届全体会议召开前向政协代表作《关于人民政协的几个问题》的报告,就国家制度及民族政策提出:“我们主张民族区域自治,行使民族自治的权力,把各民族团结成一个大家庭”。9月21日至30日,全国政协第一届全体会议在北平召开,新疆省维吾尔族代表赛福鼎等以双重代表(即新疆少数民族的代表和新疆省的代表)的身份参加会议。会议通过《中国人民政治协商会议共同纲领》,规定:“各少数民族聚居的地区,应实行民族的区域自治,按照民族聚居的人口多少和区域大小,分别建立各种民族自治机关。”

1950年1月8日,中央人民政府批准《新疆省人民政府委员会目前施政方针》,其中明确规定:坚决执行《共同纲领》规定的民族政策。同年3月22日中央民族事务委员会致电新疆省,要求调查研究新疆各民族的政治、经济、文化、教育和阶级、历史等情况,以及各民族间的关系等,研究如何建立各民族区域的政权机关问题。在新疆实行民族区域自治被首次提上议事日程。随后,中共中央新疆分局成立了调查研究室,开展深入细致的调查研究。1950年3月,新疆分局第二书记徐立清带领新疆分局宣传部和研究室的十几名工作人员到伊犁地区的巩哈县(今尼勒克县)和伊宁县进行了牧区和农村的社会调查。1951年9月,新疆分局宣传部部长兼研究室主任邓力群率领宣传部、研究室干部8人在南疆12个县的13个典型村进行了调查。这两次调查研究对新疆分局全面准确地掌握省情,从而更好地推动民族区域自治工作,更好地进行民主改革提供了重要参考。

1951年2月,政务院发布《关于民族事务的几项决定》,要求各级政府认真推行民族区域自治。当月,毛泽东在政治局扩大会议上指出:认真在各少数民族中进行工作,推行区域自治和训练少数民族自己的干部是两项中心工作。与此同时,中共中央《关于民族区域自治试行条例(草案)》和中共中央西北局民族事务委员会关于推行民族区域自治的征询意见调查大纲下发。4月,政务院下发《关于人民民主政权建设工作的指示》,强调:“少数民族聚居地区的各级人民政府,应根据当地具体情况,认真地推行民族区域自治,适时地建立民族自治机构。”新疆分局对推行民族区域自治工作作出部署:积极培养实行民族区域自治所需的干部;召开分局扩大会议,研究实行民族区域自治的意见;做好群众工作,认真宣传和执行党的民族政策。并在各族各界中组织座谈讨论,听取了解对推行民族区域自治的意见和建议。但是由于苏联在新疆的长期影响,苏联的民族自治模式在一些少数民族干部和知识分子中有所影响。新疆在推行民族区域自治制度的过程中,有些人在思想认识上产生了不同意见,并提出了一些错误主张。

1951年3月初,伊犁地区召开51人参加的讨论实行民族区域自治的座谈会,会上,少数人提出成立“维吾尔斯坦共和国”等与民族区域自治政策相违背的错误主张。3月8日,王震致电毛泽东、习仲勋,报告新疆讨论民族区域自治试行条例时各阶层的反应,提出在推行民族区域自治之前,新疆分局要进行几方面的工作:积极培养实行民族区域自治所需要的干部;召开分局扩大会议,吸收省人民政府委员和厅、处级干部中的少数民族党员干部参加,通报情况,研究实行民族区域自治的意见;做好群众工作,认真宣传和执行党的民族政策。3月28日,王震致电西北局并中共中央,报告伊犁51人座谈会情况,建议4月初召开分局扩大会议,解决在民族政策上统一思想认识的问题。3月31日,中共中央和西北局复电,同意新疆分局4月初召开扩大会议,统一党内在民族政策问题上的认识。指示会议要对正确和比较正确的少数民族干部加以鼓励,对少数有民族主义倾向的干部进行思想教育和作适当批评。

4月13日至19日,新疆分局扩大会议在迪化召开,与会代表经过充分讨论,一致认为,伊犁座谈会一些人提出的错误主张,应当加以批评。人民解放军进入新疆,使新疆得到解放,各族人民进入新的民主时代,政治上实现了民族平等。新疆各族人民当前的要求是发展生产,反对封建地主阶级的压迫和剥削,并没有成立“维吾尔斯坦共和国”的要求。各族人民拥护中国共产党的领导,拥护《共同纲领》,欢迎人民解放军和汉族干部的帮助。会议通过开展批评与自我批评,对一些错误思想的根源和实质作了剖析,明确了民族区域自治政策的基本原则和主要内容。大家一致认为,实行民族区域自治,是全国各族人民在新的历史条件下实现民族平等、民族团结的唯一正确的道路。这次会议从思想上保证了在新疆开展民族区域自治筹备工作的顺利进行。

1952年8月22日至9月10日,新疆省第一届第二次各族各界人民代表会议通过了《关于执行〈中华人民共和国民族区域自治实施纲要〉的决议》,要求在新疆积极推行民族区域自治工作,全省各族人民要为在新疆全面实现民族区域自治而努力。会议宣布成立新疆省民族区域自治筹备委员会,包尔汉·沙赫德拉任主任,高锦纯、赛福鼎·艾则孜、安尼瓦尔·贾库林任副主任。

中共中央为新疆推行民族区域自治指明方向

遵循民族团结和照顾各民族发展的原则,1953年初新疆分局制定并向中共中央上报了《新疆省民族区域自治实施计划(草案)》。这一草案在各族各界进一步征求意见和讨论时,有些人对一些具体问题有不同看法。中共中央对此非常重视,对新疆上报的《实施计划(草案)》经研究除基本同意外,先后于1953年3月27日、4月13日,就推行民族区域自治的方针、步骤、区划原则、自治民族与其他民族的关系等作出重要指示。

4月2日,新疆分局召开常委会议,传达学习由邓小平、习仲勋、李维汉代为起草的中共中央3月27日的指示。指示强调:第一,新疆有13个民族,其中又以维吾尔族占多数,因此,在实行民族区域自治过程中或实现民族区域自治以后,维吾尔族必须主动照顾其他兄弟民族。同时,由于哈萨克自治区内也有13个民族成分,因此,哈萨克族也要照顾该自治区范围内的其他少数民族。这样,才能有利于民族团结。第二,必须贯彻“慎重稳进”的方针。不能急躁,急了会出毛病;条件不成熟,不能进行改革。实行民族区域自治时,不仅要照顾各民族目前的聚居情况,而且必须照顾其将来的发展条件,以利于各民族在经济上、文化上的发展。第三,新疆名称不改,行政地位相当于省级,属中央领导;伊犁划入哈萨克族自治区;实行民族区域自治的步骤应改“自下而上”为“由小到大”更为明确,省级自治区不一定在1954年5月成立,应看具体情况,下半年成立亦可;为照顾柯尔克孜族将来的发展,应在该民族自治区附近,适当划给一部分农业区。

4月13日,中共中央对新疆实行民族区域自治又作出重要指示:第一,在新疆推行民族区域自治是一项极为重大的政治任务,必须加强党的领导。把准备工作做好,可在土地改革基本结束以后,先在维吾尔族以外的其他少数民族聚居区进行。在此基础上再筹建全省范围内的民族区域自治。第二,在推行民族区域自治和进行民族政策宣传教育中,必须强调爱国主义教育在新疆有更为重大的实际意义。第三,维吾尔族在新疆如同汉族在全国一样,必须使维吾尔族干部如同汉族在全国范围内团结、帮助、照顾各少数民族一样,来团结、帮助、照顾新疆境内的其他少数民族。在推行民族区域自治过程中,既要注意到以少数民族聚居区为主,又要照顾各民族自治区经济、政治发展的需要;不仅要自觉地使各少数民族人民在经济上享有平等权利,而且要使他们从事实上真正体验到维吾尔族对自己的帮助和照顾。只有这样,才能通过推行民族区域自治,更进一步地加强和发展新疆各民族人民的团结合作。

中共中央的指示,使新疆各级党委、政府进一步明确了新疆开展民族区域自治工作的方针、政策、步骤和具体方法,保证了新疆民族区域自治工作顺利、健康发展。

1953年6月新疆分局扩大会议召开,其间进行小组讨论

1953年6月1日至9日,新疆分局召开扩大会议,贯彻中央指示精神。会议一致同意将阿图什、伊犁专区分别划入柯尔克孜族自治区和哈萨克族自治区。省级自治区名称不使用“维吾尔斯坦”一词,以同历史上民族分裂主义的“东土耳其斯坦”相区别,也同国际上某些国名中使用“斯坦”一词的独立国家相区别。省级自治区继续使用“新疆”这一地理名称。

会议讨论并通过了包尔汉·沙赫德拉所作的《关于新疆推行民族区域自治的工作计划》的报告和《新疆省民族区域自治实施计划(草案)》。《实施计划(草案)》提出,新疆除建立省级自治区外,其他建立民族自治地方的计有行署级自治区1个,专署级自治区4个,县级自治区6个,以及若干区、乡级自治区。实行步骤:先建立乡、区级自治区,然后建立县级自治区、专署级自治区,再建立行署级自治区,最后建立省级自治区。新疆分局扩大会议之后,省人民政府和省协商委员会也于当月召开联席扩大会议,讨论通过《新疆省民族区域自治实施计划》,并呈报中央人民政府批准。中央在批语中特别强调“在推行民族区域自治的工作中望针对干部和人民的思想认识加强爱国主义教育,此点请加以注意”。

实施民族区域自治,必须培训干部。1953年6月至9月,新疆分局举办民族区域自治干部训练班,各地选派维吾尔、哈萨克、柯尔克孜、回、蒙古、塔吉克、锡伯、达斡尔、满等民族的在职干部、积极分子及爱国民主人士296人,由新疆分局、省政府领导向学员讲授中国民族问题、民族区域自治等课程。这批经过培训的干部成为新疆推行民族区域自治的骨干。

为进一步加强民族团结,1954年1月27日,新疆省人民政府报经中央人民政府政务院批准,正式发布《关于更改历史遗留的、含有歧视或侮辱少数民族的某些地名名称的通知》,将“迪化市”改名为“乌鲁木齐市”,“迪化县”改名为“乌鲁木齐县”,“乾德县”改名为“米泉县”,“孚远县”改名为“吉木萨尔县”,“绥来县”改名为“玛纳斯县”,“景化县”改名为“呼图壁县”,“承化县”改名为“阿勒泰县”,“镇西县”改名为“巴里坤县”,“巩哈县”改名为“尼勒克县”,“阿山专区”改名为“阿勒泰专区”。

至此,在新疆实施民族区域自治的条件和时机已经成熟。

建立省级以下民族区域自治地方

1953年秋,新疆土改胜利结束,干部培训完毕。经政务院批准,新疆省人民政府发布《关于新疆民族区域自治实施办法》,全省推行民族区域自治工作按照“由小到大,逐步展开”的原则,有条不紊地不断深入。

10月开始,由维吾尔族以外的少数民族聚居地方展开民族区域自治试点工作。鄯善县回族聚居的1个乡、霍城县锡伯族聚居的1个乡进行乡级自治区的试点,乌苏县蒙古族聚居的1个区进行区级自治区的试点。11月15日成立乡级霍城县伊车嘎善锡伯族自治区;24日成立乡级鄯善县东巴扎回族自治区;12月10日成立区级乌苏县吉尔格勒特郭楞蒙古族自治区。11日至15日,新疆分局召开区乡级民族区域自治试建工作会议,总结交流了试建工作的经验,确定进一步在全疆推动民族区域自治试建工作。

1954年3月11日,焉耆回族自治区建立,这是新疆建立的第一个县级民族区域自治地方。之后至9月,新疆又相继建立起5个县级民族自治区:察布查尔锡伯族自治区、木垒哈萨克族自治区、和布克赛尔蒙古族自治区、塔什库尔干塔吉克族自治区、巴里坤哈萨克族自治区。

1954年6月23日,巴音郭楞蒙古自治区成立,这是新疆建立的第一个专署级民族区域自治地方。之后至7月,新疆又相继建立起三个专署级民族自治区:克孜勒苏柯尔克孜族自治区、昌吉回族自治区、博尔塔拉蒙古族自治区。

根据哈萨克族在伊犁、塔城和阿山(今阿勒泰)地区的分布,以及这三个专区地理相连、历史沿革状况,中共中央、中央人民政府批准在这三个专区区域内,建立行署级的哈萨克族自治区。1954年3月,新疆分局作出《关于成立伊、塔、阿三区合并建立相当于行政公署级哈萨克族自治区筹备委员会的决定》,经过半年筹备,1954年11月27日,伊犁哈萨克族自治区成立。

在推行民族区域自治的实践中,自治地方政府的设置也趋于合理与规范化。根据1952年《中华人民共和国民族区域自治实施纲要》,在推行民族区域自治地方的初始阶段,我国将自治地方一律称为自治区,并分为省级、行署级、专署级(专区)、县级、区级、乡级共六级。由于名称相同易造成混乱,且区、乡基层政权因人口太少、地域太小,实际不可能行使自治权利,1954年7月,中共中央统战部《关于县以下民族自治地方暂缓建立和改变等问题的指示》确定:“全国各民族自治机关的行政地位为自治区、自治州、自治县三级。因此,尚未建立的县以下的民族自治区不再新建,已经建立的将来应改为民族乡”。1955年2月,新疆省人民政府发布命令,将相当于行署和专区级的民族自治区改为自治州,相当于县级的民族自治区改为自治县,县所属区、乡民族自治区改为自治乡。作为我国五大少数民族自治区之一,新疆辖区内建立5个自治州、6个自治县、43个民族乡,分别占全国30个自治州的1/6、120个自治县的1/20、1125个民族乡的3.7%,是全国唯一的自治区、自治州、自治县三级民族自治地方架构和民族乡俱全的省级民族自治地方。

在建立各民族区域自治地方的日子,各民族群众像过节一样载歌载舞,热烈庆祝。省级以下各民族区域自治的实现,为实行省级民族区域自治创造了条件。

成立新疆维吾尔自治区

新疆农业区土改完成后,全省政治、经济、文化事业有了一定程度的发展,大批少数民族干部成长起来,随着省以下各级少数民族聚居区域的自治地方陆续建立,成立新疆省级维吾尔自治区的条件已基本具备。1955年1月,新疆分局发出成立省级自治区的指示,把建立省级自治区作为一项重大政治任务,强调:建立省级自治区的目的就是进一步提高各族人民对统一的多民族国家的认识和爱国主义觉悟,加强和巩固各民族间的信任和团结,进一步发挥维吾尔族和其他各民族的积极性,促进各族人民政治、经济和文化等项事业的发展,逐步共同向社会主义过渡。

1955年2月3日,新疆省着手建立省级自治区各项准备工作。28日,新疆分局就新疆实行省级民族区域自治的名称问题致电中共中央,建议新疆实行民族区域自治的名称还是以“新疆维吾尔自治区”为好。4月,中共中央复电,同意新疆分局意见,强调在实行民族区域自治过程中,务必深入地进行教育工作,继续防止和克服汉族干部中的大汉族主义,注意防止和克服维吾尔族干部(特别是负责干部)中的大民族主义思想倾向。维吾尔族在新疆地区人数众多,在实行民族区域自治后,应该更加注意照顾其他少数民族,以利进一步增强新疆各民族的团结,进一步发展新疆各民族的政治、经济和文化事业。

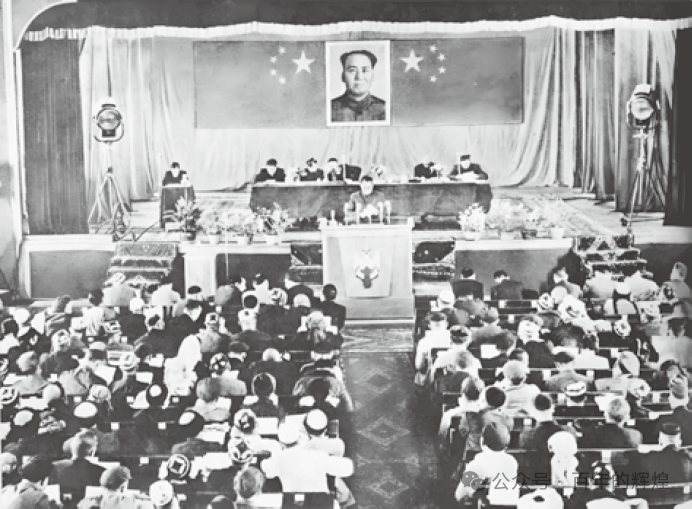

新疆省第一届人民代表大会第二次会议会场

为了进一步做好成立自治区的工作,新疆分局成立自治区的时间由原定的1955年5月1日推迟至10月1日。经过几个月深入、充分的准备,1955年8月2日,新疆省人民政府第二十八次会议决定:新疆维吾尔自治区在省一届人大二次会议召开期间成立。9月13日,一届全国人大常委会第二十一次会议批准成立新疆维吾尔自治区,撤销新疆省建制,以原新疆省的行政区域为新疆维吾尔自治区的行政区域。19日,新疆省人民政府委员会举行扩大会议,讨论成立新疆维吾尔自治区的筹备工作。会议讨论通过了《关于建立新疆维吾尔自治区筹备工作的报告》,新疆维吾尔自治区成立的准备工作就绪。为庆贺新疆维吾尔自治区的成立,中国共产党中央委员会和中央人民政府代表团在团长董必武率领下到达乌鲁木齐。

1955年9月20日至30日,新疆省第一届人民代表大会第二次会议在乌鲁木齐召开。出席会议代表364名,代表新疆省13个民族和480多万人民。董必武代表中共中央和中央人民政府向大会和即将成立的新疆维吾尔自治区表示热烈祝贺,并希望新成立的自治区能光荣地担负起团结新疆各族人民为社会主义建设和社会主义改造事业而奋斗的伟大历史任务。全国人大常委会、国务院,全国人大民委、国家民委,以及兄弟省区市发来贺电。9月27日,王恩茂代表新疆分局向会议祝贺,他在发言中指出:新疆各族人民经过了长期流血奋斗和许多艰难曲折的道路,终于取得了伟大胜利。长期斗争的经验充分地证明,新疆各族人民要取得革命的胜利,必须要有共产党的绝对领导和全国革命事业的有力支援。新疆各族人民的胜利,是和全国革命的胜利分不开的,没有全国革命的胜利就不可能有新疆各族人民的胜利,胜利了要巩固也是不可能的。今天新疆各族人民正在进行社会主义建设和社会主义改造事业,要取得这一事业的胜利,更必须有共产党的绝对领导和国家的大力支援,对于这一方面的任何忽视,都是极有害的。

参加新疆省一届人大二次会议的代表们选举新疆维吾尔自治区人民委员会的组成人员

9月29日,新疆省第一届人民代表大会第二次会议通过了《坚决拥护中国共产党中央委员会和中央人民政府代表董必武同志指示的决议》《关于新疆维吾尔自治区筹备工作的报告》《关于拥护〈全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议关于成立新疆维吾尔自治区、撤销新疆省建制的决议〉的决议》《中华人民共和国新疆维吾尔自治区各级人民代表大会和各级人民委员会的组织条例》等文件。30日,会议选举赛福鼎·艾则孜为新疆维吾尔自治区主席,高锦纯、买买提明·伊敏诺夫(维吾尔族)、帕提汉·苏古尔巴也夫(哈萨克族)为副主席,并选举37名新疆维吾尔自治区人民委员会委员,共41人组成了新疆维吾尔自治区人民委员会,其中维吾尔族19人,占51.35%,汉族8人,哈萨克族5人,塔塔尔族2人,回族、蒙古族、柯尔克孜族、锡伯族、乌孜别克族、塔吉克族、达斡尔族各1人。会议结束时,赛福鼎·艾则孜致闭幕词,他说:“新疆维吾尔自治区成立后,维吾尔族干部和维吾尔族人民必须懂得自己更为重要的责任,就是必须更加巩固各民族的团结,更加发展各民族间建立起来的友好合作关系,更加增强各民族爱国主义和国际主义精神。”

1955年10月1日,新疆维吾尔自治区成立大会召开

1955年10月1日,乌鲁木齐各族群众6万余人在人民广场举行盛大集会和游行,庆祝中华人民共和国成立6周年和新疆维吾尔自治区成立。赛福鼎·艾则孜宣布新疆维吾尔自治区成立。中央代表团团长董必武和全国政协副主席陈嘉庚发表讲话,热烈庆祝党的民族政策的伟大胜利。董必武说:“新疆维吾尔自治区的成立,是中国共产党民族政策的又一伟大胜利,是祖国各民族人民在社会主义建设事业中的一件具有历史意义的大事,是国家按照宪法规定推行民族区域自治的一个重大成就,是新疆维吾尔族人民和各族人民政治生活中的大事。”他强调:“新疆维吾尔自治区,是在我们伟大祖国和各民族人民伟大领袖毛泽东主席的亲切关怀下建立的,是在祖国大家庭中各民族人民兄弟般的帮助下建立的。我们完全相信,新疆维吾尔自治区成立之后,新疆各族人民一定能够继续获得祖国的关怀和支持,一定能够更进一步加强祖国大家庭中各兄弟民族间的团结合作和相互帮助。日益走向繁荣富强的我们伟大的祖国,就是各民族人民幸福生活的最可靠的保证,自治区各民族间的团结互助,就是建设自治区和顺利进行社会主义建设事业的最坚强的力量。”

各族群众载歌载舞,庆祝新疆维吾尔自治区成立

新疆维吾尔自治区的成立,是新疆各族人民政治生活中的一件大事、喜事,是新疆各族人民团结奋斗、共同发展的历史见证,是中国共产党在解决民族问题上的一次伟大实践,也是我国实行民族区域自治政策的伟大胜利,它进一步发展了我国民族区域自治的形式和内容。在少数民族聚居区实行民族区域自治,是中国共产党代表各族人民的根本利益,顺应中国社会历史发展规律作出的正确选择,是党的民族平等政策在国家政治制度上的具体体现。它既保证了国家的统一和中华民族的团结,又保证了少数民族在其聚居区内实现当家作主的权利,因而推行民族区域自治受到新疆各族人民的衷心拥护和坚决支持。从此,新疆各族人民遵照宪法规定,在自治区范围内充分行使其管理本民族内部事务和当家作主的权利,以更加昂扬的热情和积极性参加社会主义建设,推动新疆各项事业的进步。

历史性成就 历史性变革

历史的长河,翻滚着昨日辉煌的浪涛。2025年是新疆维吾尔自治区成立70周年。70年来,中共中央给予新疆特殊关怀和支持,全国人民给予新疆无私支援和帮助,新疆各族人民团结奋斗、砥砺前行,战胜了无数艰难险阻,把一个昔日祸乱相寻、积贫积弱的旧新疆,建设成稳定和谐、繁荣富强的社会主义新新疆。

特别是党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下,在新时代党的治疆方略指引下,新疆以铸牢中华民族共同体意识为主线,完整准确全面贯彻新发展理念,积极服务和融入新发展格局,锚定“五大战略定位”,立足资源禀赋和区位优势,坚定不移推动高质量发展,全面推动经济总量、发展质量和民生保障等实现新突破,取得历史性成就。社会大局实现由乱到稳、由稳向治的历史性转变,经济社会发展和民生改善取得前所未有的成就,各族群众获得感、幸福感、安全感显著增强。

经济综合实力实现从“规模较小”到“质效并进”深层变革。新疆经济总量大步跨越,多项指标增速位居全国前列。地区生产总值由1955年的12.31亿元增长至2024年的20534.08亿元,年均增速高于全国平均水平。人均生产总值由1955年的379元,增长至2024年的78660元。1955年新疆一般公共预算收入仅有1.73亿元,2012年后,新疆一般公共预算收入年均增收超过100亿元,2013年跃上1000亿元台阶,2023年突破2000亿元,2024年达到2409.69亿元。产业结构持续优化,1955年新疆三次产业增加值占地区生产总值的比重为54.4∶26.1∶19.5,是典型的以传统农牧业为主体的产业格局,到2024年三次产业结构优化为12.5∶39.6∶47.9,经济产业结构实现了质的跃升。

对外开放实现从“内陆腹地”到“向西开放前沿”的时空跨越。1955年新疆的主要贸易伙伴是苏联,大部分货物通过伊犁霍尔果斯口岸进出,贸易形式沿用易货贸易形式,出口主要是农牧土特产品,进出口总额几乎可以忽略不计;经过70年的发展,截至2024年底,新疆拥有经国务院批准并对外开放口岸达19个,陆路口岸数量居全国第一,已与全球211个国家和地区实现经贸往来。全区进出口总额2012年为1589.6亿元,从2022年到2024年,三年连续突破2000亿元、3000亿元、4000亿元大关,2024年达4341.6亿元,出口产品形态逐渐上升到以工业制成品为主。

粮食生产实现从“自给不足”到“国家粮仓”的历史转变。新疆农业机械化、高效节水灌溉走在全国前列,绿色生态农业成为亮丽名片。粮食产量从1955年的29.4亿斤增长到2024年的466亿斤,新疆成为可调出粮食量最大的产销平衡省份,“中国碗”里有了更多“新疆粮”。棉花产业优势凸显,1955年,棉花产量为7.59万吨,2022年到2024年,连续三年占全国总量比重超九成,2024年达到568.6万吨,形成了“世界棉花看中国,中国棉花看新疆”的全球产业格局。

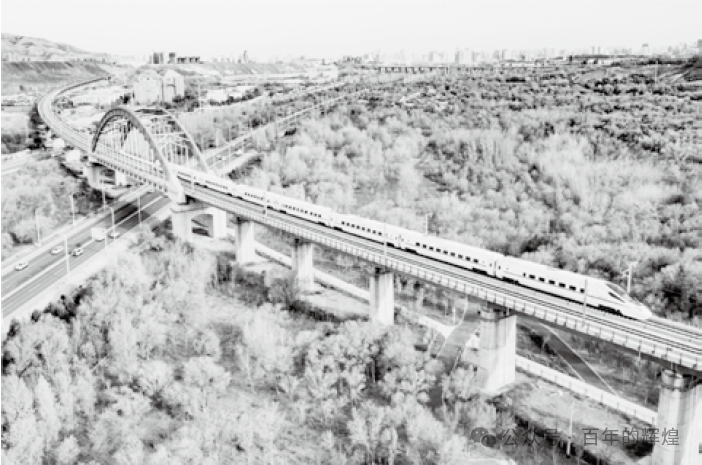

兰新高铁乌鲁木齐南至哈密段运营,新疆跨入高铁时代

工业经济实现从“基础薄弱”到“集群崛起”的能级跨越。新疆立足资源禀赋、区位优势和产业基础,以“十大产业集群”为抓手,全力构建具有区域特色和优势的现代化产业体系。工业总产值从1955年的4.1亿元增长到2024年的8135.87亿元。1955年新疆原煤产量不足百万吨,产量增速从2021年起连续四年领跑全国,2024年规上企业原煤产量5.43亿吨,2024年疆煤外运量达1.4亿吨,成为全国煤炭供应的战略支点。到2024年,疆电外送已连续五年突破千亿千瓦时,点亮全国22个省区市。工业硅、多晶硅产量居全国前列,风电产业整机产能连续两年翻番,新能源装备制造集群初具规模。一幅产业兴、动能足、活力旺的工业发展新画卷正在新疆徐徐展开。

基础设施实现从“初具雏形”到“十网畅联”的加速完善。交通网络大动脉更趋畅通。在毛泽东“庆贺天兰路通车,继续努力修筑兰新路”的号召下,1958年12月,兰新铁路铺轨跨过甘肃、新疆两省区分界—红柳河,进入新疆维吾尔自治区境内,结束了新疆没有铁路的历史。经过近70年的接续发展,全疆铁路营运里程2024年增长至9202公里,钢铁巨龙在天山南北纵横驰骋;公路里程从1955年的8820公里,增长至2024年的23.19万公里,织就了一张覆盖全疆的交通网络;1955年,新疆只有屈指可数的几条航线,航程只有3000多公里,到2024年,新疆民航航线达595条,25条国际客运航线通达17个国家和地区,乌鲁木齐天山国际机场成为区域航空枢纽,“东西成扇、疆内成网”的航线格局已经形成。

民生福祉实现从“保障底线”到“幸福提质”的内涵演进。新疆城乡居民收入大幅度增长,家庭财产明显增多,社会保障体系日益完善,扶贫开发取得重大成就,生态环境显著改善,实现了人民生活从温饱不足到奔向全面小康的历史性跨越。1955年,城镇和农村居民人均可支配收入只有百余元,2024年分别增长至42820元、19427元,各族群众口袋越来越鼓,笑容越来越美。城镇化率提高至60.36%,越来越多的各族农民群众进入城镇,开启全新生活方式。2024年,乡镇卫生院和村卫生室标准化率达100%,实现农村医疗服务网络全覆盖,“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养”的全方位社会保障网络越织越密,“稳稳的幸福”成为新疆民生发展最温暖的底色。

新时代的伟大成就是党和人民一道拼出来、干出来、奋斗出来的!国家出台推动新疆经济社会高质量发展实施方案,推出一系列支持新疆高质量发展的重要举措,在财政资金、项目建设、优惠政策、产业扶持和投资引导等方面给予特殊支持。新时代以来,党中央累计向新疆转移支付超过4万亿元,2022年以来,每年超过5000亿元,2024年增长至5434.79亿元,为新疆高质量发展提供有力支撑、注入强劲动力。对口援疆是实现新疆社会稳定和长治久安的战略之举。2010年全国对口援疆工作会议以来,党中央建立起经济、科技、文化、教育、人才等全方位对口支援新疆的机制,确定全国19个省市、中央各部委及相关中央企业对口支援新疆建设。累计安排援疆资金超2000亿元,80%用于县及县以下基层、80%用于民生。选派11批2.1万名干部人才,9万余名教育、科技、医疗等紧缺急需柔性人才接续援疆。广大援疆干部人才支援新疆、奉献新疆,为新疆各项事业发展注入了活力,把新疆各族群众和全国人民的心紧紧连在了一起,形成同心共圆中国梦的强大合力。

今日新疆,成就傲人,成为华夏大地上生机勃发的热土。新疆经济“稳”的基础更加牢固、“进”的动能不断增强、“新”的质效大幅提升,发展势头越来越好。展望未来,全疆各族干部群众干事创业劲头更足,在实现中华民族伟大复兴的征程上,正以崭新的姿态书写新的历史,展现丝绸之路新的辉煌。

历史如潮,大道如砥。雄关漫道,云帆再扬。新疆70年的发展历程雄辩地证明:党的民族政策和民族区域自治制度,是完全符合我国国情和新疆实际的。纵观中国几千年的历史,新中国的民族政策是最好的。新疆各族人民只有在中国共产党领导下,在祖国大家庭中,坚定不移走中国特色社会主义道路,坚持和完善民族区域自治制度,积极推进中华民族共同体建设,才有繁荣进步的今天和更加美好的明天!