厦门档案故事——渡海解放厦门,船从何处来?

时间:2025-05-15 | 来源:厦门日报

解放厦门战役,解放军先头部队出发(翻拍自《厦门解放前后》)

在1949年那场决定厦门命运的解放战役中,渡海作战无疑是一个关键而复杂的环节,这也是中国人民解放军首次以渡海登陆作战方式歼灭敌人重兵集团的一场战役。数以百计的民船和千余名拥有熟练驾船技术的船工们,在这场历史的大幕下扮演了重要角色。

解放军找船老照片(厦门市档案馆 供图)

为突破严密防线 解放军首次设计渡海作战

1949年9月19日,以解放厦门为中心的漳厦战役打响,由中国人民解放军第三野战军第十兵团二十九军、三十一军、二十八军担任此次作战任务。10月1日,当毛泽东主席在北京天安门城楼上庄严地向世界宣布“中华人民共和国成立了”的时候,厦门岛上还盘踞着国民党军队第八、第二十二兵团约8万人。蒋介石为确保军队与物资撤往台湾,将厦门作为台湾的屏障,构筑了坚固的工事,布下了密集的防线。

1949年10月2日,漳厦战役第一阶段胜利结束。在这一阶段,中国人民解放军解放了以漳州为中心的闽南大陆各地,国民党军大部被歼灭,残敌逃往厦门、大小嶝岛、大小金门等附近岛屿。解放军完全控制了厦门外围大陆沿海的阵地,形成对厦门、金门两岛的三面包围态势。

漳厦战役的第二阶段旨在攻取厦门、金门。中国人民解放军第三野战军第十兵团司令员叶飞在《渡海登陆的成功一战》中提到,“厦门岛不大,长13公里,宽11公里。大岛好打,小岛难攻。岛大,防御工事不那么集中和密集,空隙很多很大,易于突破。岛小,情况就不一样,防卫严密,没有空隙。”如何攻取厦门?叶飞判断:“敌人反击部队集中在厦门岛腰部。渡海登陆,佯攻鼓浪屿,造成敌人错觉。”

渡海登陆作战,这对解放军来说是一个全新的课题。厦门市档案馆工作人员介绍,尽管解放军从北到南一路所向披靡,但在过去三年多的解放战争中,关于渡海登陆作战的经验几乎为零,更何况面对的是一支被逼上绝路的国民党军队,而且岛上的防御工事多、极为隐蔽,与海礁、岩石的颜色相差无几,不到近处很难发现,加上国民党军离台湾又近,随时有海空支援,而解放军却没有海空掩护。解放厦门,对于解放军指战员来说,是一个重大的挑战。

解放军对征集来的船只进行伪装保护(厦门市档案馆 供图)

船只船工从哪里来?作战前的一大难题

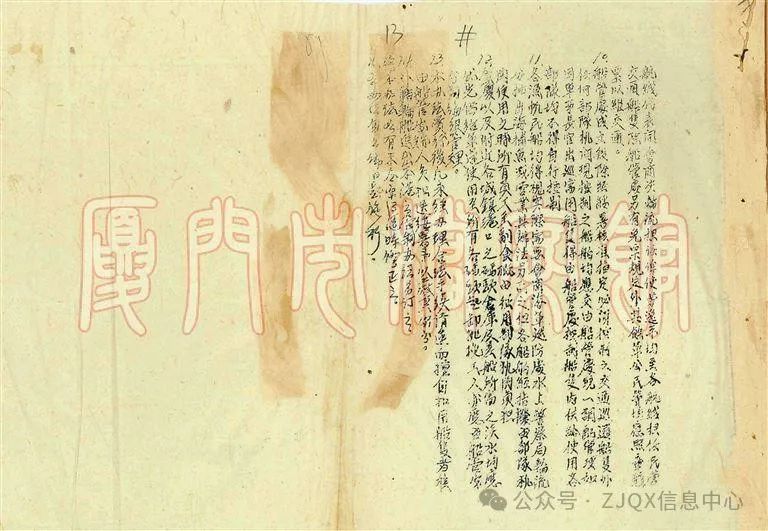

在正式作战前,一个新的难题又冒了出来:渡海的船只从哪里来?原第三十一军军长周志坚在《越海攻坚 解放厦门》中写道,国民党“退败厦门时,拉走了沿海所有的机动船和木帆船,来不及带走的便就地烧毁,还抓走了一些青、壮年船工和渔民”。厦门市档案馆有一份1949年10月14日船舶管制处发布的《船舶管制暂行办法》,从档案中可以看出,在厦门战役发起的前一天,国民党对各类船只进出厦门港进行严格管控。加上害怕国民党军的报复,有些群众偷偷把自家船只用布甚至是沙子掩埋起来,不敢借给解放军。这些从厦门市档案馆提供的老照片得到佐证。彭布、丁瑞根在《渡海打厦门》中提到,各团政治处主任亲自出马,出发去石码、同安、南安、晋江沿海一带征集船只。“这项工作很不好开展,碰到很多困难。由于我们部队的同志不懂当地的土话,首先要找几名地方知识青年做翻译工作。又由于这些地方还是新解放区,我们自己的地方政权还未很好建立,很多事情还要利用旧政权的乡、保长等来帮助办理。”为了解决渡海船只,解放军在向厦门推进的过程中就十分重视渡船的收集工作,派出工作队到沿海各地开展船只的征集工作。经过一个多月的艰苦努力,征集到630余只木船,1600余名船工参战。

献船作战意味着失去谋生工具,人上战场则意味着九死一生。为动员闽南船员献船、参军,人民解放军开展了广泛深入的宣传工作,厦门地下党组织也组织厦大进步学生深入闽南各地开展宣传、动员。在宣传动员的过程中,真正打动渔民的,是解放军严明的纪律和真心实意为百姓着想的赤子心。当渔民们看到解放军即使长途行军疲劳也不踏入民房,只在人家屋檐下躺着休息,物品有借有还、买卖公平,还经常帮百姓挑水、劈柴,更关键的是冒着敌机的轰炸协助渔民隐蔽渔船。看到解放军如此爱民,渔民们逐渐卸下心防。许多人主动要求参与支前工作,船工们也都主动献出船只,志愿支前参战。如霞阳村老船工杨新用首先报名参战,并献出了自己的渔船。在他的带动下,同村的船工纷纷报名参战、献船。曾营村、金山村、马銮村等都掀起了参战、献船的热潮。在马銮村出现了杜万德父子、杜天应叔侄共同报名参战、献船的动人场面等。

船舶管制处发布的《船舶管制暂行办法》(厦门市档案馆 供图)

船舶管制处发布的《船舶管制暂行办法》(厦门市档案馆 供图)

在敌机“天眼”下 “水船陆行”悄悄转移

厦门岛上的国民党军为防范解放军进攻,每天都派飞机侦察,对沿海港口和九龙江口进行密集轰炸,对船只的扫射更是益发频密猛烈。

如何保护好不容易征集到的船只?如何在敌机的“天眼”下,不被察觉并将船只安全转运到部队营地和起渡点?除了对船只进行伪装和利用夜间进行转移、练习外,解放军想了一个办法:水船陆行。解放军利用敌人将目光重点锁定沿海港口和九龙江口而造成对陆地监视的疏忽,组织战士开山修路,修通了一条从石厝溪至鼎尾新垵的简便公路,为“陆地行舟”这一独特的护送船只方式创造基础设施条件。

在接到船后,解放军十分爱护。原第二十九军军长胡炳云在《厦门岛战斗的回忆》中写道,“为了防止白天敌机的袭击,部队于夜间演练结束后,得连夜做好伪装。海边常刮大风,将船拉上沙滩,以防损坏。”“各部队对船工的思想教育工作抓得也很紧,他们对船工进行形势任务教育、阶级教育,使他们认识解放厦门的伟大意义并联系到与他们切身利益的关系。”“同时,在生活上给予关心和爱护,并尊重他们的习俗。”“在个把月的时间里,就靠这些木船和船工,组成并训练了这支特有的‘登陆输送舰队’,为渡海攻厦创造了条件。”

支前民工自带小船参战 军民并肩驶向胜利

十兵团的干部战士多为北方人,大部分不识水性,对如何克服海峡天险,心中无把握,少数人还有恐惧心理。但是,为了解放厦门,广大指战员冒着国民党飞机、炮火的袭击,克服晕船呕吐的痛苦,夜以继日地演练海上航渡、指挥、联络、救护和抢滩登陆等战术、技术,很快掌握了渡海作战的基本要领。

1949年10月15日,解放厦门的战斗终于打响。人民解放军从集美、海沧等地向厦门岛、鼓浪屿发动攻击。隐蔽在沿海的一艘艘船只满载解放军向厦门岛方向前进。船队在汹涌的波浪中逆风行进,月黑风高浪急,渡船有的桅杆被折断,有的帆篷被刮破,又遭敌人炮火袭击,但战士们与支前船工密切配合,毫无畏惧,奋勇向前。曾被解放军救过两次性命的龙海支前船工张水锦,和她丈夫黄进川以及他们的3个儿子黄如、黄富足、黄天足,自带三条小船参战,冒着敌人的密集炮火,行进在船队最前头,一家五口为解放厦门献出了宝贵的生命。最终,经过两个昼夜的战斗,厦门岛上的国民党守军大部被歼灭,余部逃往金门。五星红旗高高飘扬在鹭岛上空。

解放厦门战役中的跨海作战,是一次对人民力量的生动诠释。这些民船平日里或许只是在九龙江等水域往来运输,但在关键时刻,船工们用自己的勇气和智慧为解放军提供宝贵的支持。厦门军民并肩作战,建立了生死与共、鱼水相依的深厚情谊。