地方动态|浙江山东安徽江苏广西交通资讯概要

时间:2024-11-22 | 来源:中国水运网、江西交通、安徽日报、中国交通新闻网等

【浙江】全球唯一!双千万箱级单体集装箱码头诞生!

11月22日,正值小雪。朔风起,寒意浓,却掩不住世界第一大港宁波舟山港的澎湃热意。

“起吊!”随着远控桥吊司机缓缓摇动手柄,1公里外,梅山港区今年第1000万标准箱稳稳落上“达飞马可波罗”轮。

这是一个历史性的时刻,宁波舟山港正式迎来第二个、也是全球为数不多的“千万箱级”单体集装箱码头。

就在9天前,北侧的穿山港区已先一步迎来了其第八个“千万时刻”,较去年超1000万标准箱提前半月有余。

随着梅山港区实现其首个“千万箱”的突破,东海之滨的穿山、梅山“双星闪耀”格局已成,宁波舟山港成为全球唯一一个拥有两座“千万箱级”单体集装箱码头的港口。

“双千万”意味着什么?为什么偏偏在宁波舟山港?

“‘双千万’单体集装箱码头格局的形成,标志着宁波舟山港服务国家战略、区域经济、全球客户的‘硬核’能力进一步增强。”宁波舟山港相关负责人表示。

宁波舟山港地处“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”两翼交汇的枢纽位置,面朝繁忙的太平洋主航道,背靠中国大陆最具活力的长三角经济圈,区位优势突出,内外辐射便捷,是中国沿海向各大洲港口运输的理想集散地。这里现有20个港区,620多座生产泊位,海向300余条航线连接着200多个国家和地区的600多个港口,陆向100余条海铁联运线路辐射全国16个省份的67个地级市。宁波舟山港年货物吞吐量已连续15年保持全球第一,年集装箱吞吐量稳居全球第三。

今年10月,获交通运输部和浙江省人民政府联合批复的《宁波舟山港总体规划(2035)》明确指出,重点提升集装箱国际枢纽港码头能力,统筹北仑、穿山、梅山、六横、金塘等集装箱码头群开发,打造5个千万箱级港区。

而作为浙江近年经济工作牵引性战略性抓手的《浙江省世界一流强港建设工程实施方案(2023-2027)》中,则将“到2027年,港口集装箱吞吐量超过4000万标箱”作为总体目标之一。

宁波舟山港千万箱级“双子星”的落成,本质上是为了强化宁波舟山港集装箱通过能力的战略供给,在船舶大型化发展趋势下,进一步提升港口服务能力和对客户的吸引力,从而强化自身的全球竞争力。

双星并行,穿山、梅山既交相辉映,也绽放着独有的熠熠流晖。

已开港运营20年的穿山港区,即使在世界第一大港的版图中也是当仁不让的“大明星”。绵延3.7公里的码头岸线,11个大型集装箱深水泊位,浩浩荡荡的设备“铁军”,共同铸就了这座全球第二大单体集装箱码头连续八年“超千万箱”的辉煌。

穿山港区集装箱码头这颗闪耀多年的港口明星,见证了宁波舟山港的多个荣耀时刻——时任浙江省委书记习近平在这里亲手按下第700万标准箱起吊按钮,年集装箱吞吐量突破1000万标准箱、2000万标准箱,年货物吞吐量首破10亿吨等的起吊仪式都在这里举行……

而面对港口智慧化绿色化发展的新浪潮,这座传统码头亦牢记“优异”“硬核”“强港”的殷切嘱托,快马扬鞭、迎头赶上,布局落子远控设备、多式联运、港口绿能等焕发新质生产力的先进领域,逐步推进的设备远控改造、节节攀升屡创新高的海铁联运量,还有在港区内悠然转动的风机、向阳而展的光伏板、通过预验收的加氢(制氢)加气一体化综合能源站,无不展现着一条更高效、更智慧、更绿色的港口高质量发展之路。

梅山港区集装箱码头,在规划之初就被前瞻性地设计为港口界的大块头“智多星”。智慧,是梅山港区最闪亮的标签,从此次在桥吊远控室内通过远程操作“第1000万箱”起吊即可见一斑——7年前的冬日,远控桥吊技术尚未发展成熟,穿山港区首个“千万箱”的操作司机仍是在49米高空的狭窄司机室内,完成的这一历史性起吊。今时今日,放眼首破“千万箱”的梅山港区,已成为名副其实的全球唯一单体超千万混线作业自动化集装箱码头。

有“工程芯”夯基垒台。去年底竣工验收的“梅山二期工程”,让梅山港区形成了岸线总长近4公里、年吞吐能力达1000万标准箱的高等级集装箱泊位集群。

有“服务芯”厚积勃发。梅山港区持续加强与口岸单位沟通协作,拓宽海关登临检疫窗口,提高远程检疫频率,实现入境船舶海关手续便利化;积极对接边检,合理制定靠离泊计划,提高预检通过率及提前送船率,有效降低船舶非作业时间;协同海事部门联合实施集装箱班轮“集装箱海运准点降本”计划,打通海上运输堵点,充分激活港区生产作业潜能。

有“智慧芯”提质添彩。作为浙江省海港集团、宁波舟山港集团“2+1”智慧化码头示范工程之一,全球领先远控装卸设备集群支撑起这座“千万箱级”港区庞大的吞吐能力,而单个泊位8路集卡无人化大船作业能力、每小时超4.5标准箱的智能集卡无人化作业效率、超96%的自动化作业成功率,则为其搭建全国首个本地法规支持的港口无人驾驶示范区和全球最大规模远控自动化设备集群提供了坚实的质效保障。

有“绿动芯”拥抱未来。港区大型装卸设备清洁能源占比达100%,电动集卡占比超50%,今年8月顺利投运的梅山港区风光储一体化项目更意味着浙江省首个“绿电码头”建成……这颗冉冉升起的码头新星一派“芯芯向荣”,满目“新”潮澎湃、绿能跃动。

“双千万”不是终点,“双子星”亦不是定局。“除穿山、梅山外,宁波舟山港仍在继续着力统筹北仑、六横、金塘等集装箱岸线资源开发,为早日绘就五个千万箱级港区的蓝图而努力。”宁波舟山港相关负责人介绍,宁波舟山港始终牢记嘱托,以世界一流强港为目标,建设以集装箱、大宗散货运输为主的国际枢纽港,不断增强港口服务国家战略“硬核”能力。

【山东】济南城市轨道交通3号线二期开通运营

11月22日上午,济南城市轨道交通3号线二期在济南国际机场举行线路开通运营仪式。省交通运输厅党组成员、副厅长廉波参加活动。

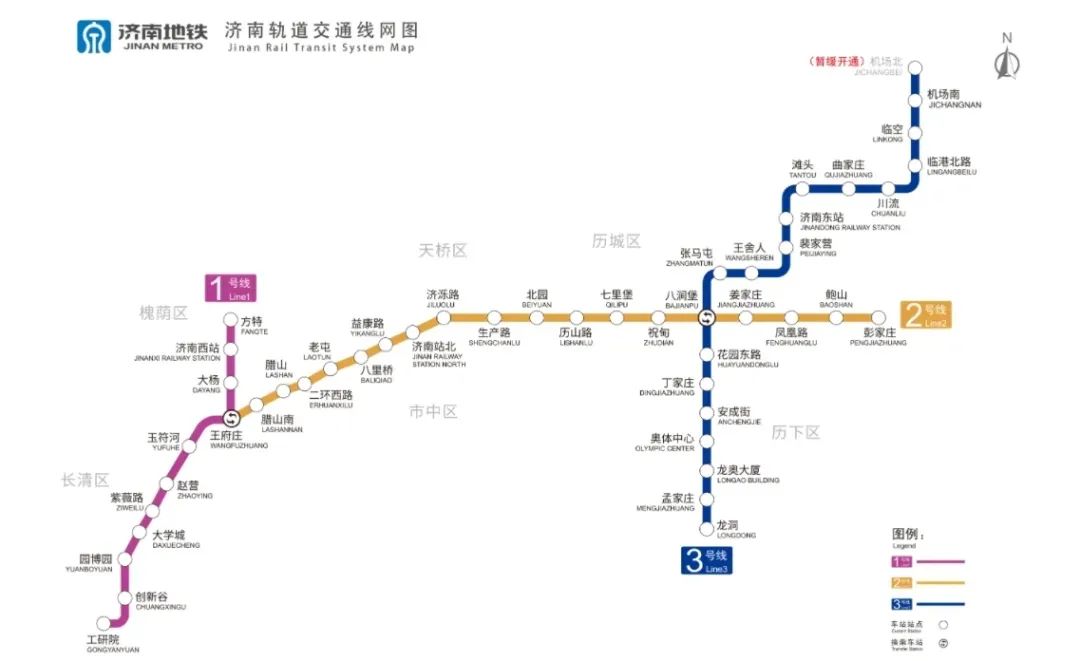

3号线二期是济南首条接入机场实现“空轨换乘”的城市轨道交通线路,结束了济南遥墙国际机场没有城市轨道交通接入的历史,将济南西站、济南东站、长途汽车站、遥墙国际机场四大重要交通枢纽紧密相连、高效相接,助力实现区域交通一体化,是济南交通网络的一次重大升级。

3号线二期于2021年3月开工建设,2024年实现“洞通”“轨通”“电通”,8月完成项目工程验收,进入试运行阶段,近日通过竣工验收和初期运营前的安全评估。济南城市轨道交通运营里程达到96.7公里,全省城市轨道交通运营里程达到453.8公里。

【安徽】我省这段高速公路建设开启“收尾冲刺模式”!

11月21日上午,

在G36宁洛高速公路明光至蚌埠改扩建沥青面层施工现场,

机械轰鸣,热火朝天。

截至目前,

该项目路基工程已全部完成,

进入收尾阶段,

计划年底前建成。

G36宁洛高速公路明光至蚌埠段改扩建工程全长约81公里,路线起自G36宁洛高速公路明光至蚌埠段明光东互通南侧,沿既有高速公路往西北,经滁州明光市、凤阳县,蚌埠五河县、淮上区,止于蚌埠淮上区梅桥镇大刘郢枢纽互通东侧,接G36宁洛高速公路蚌埠至界首段,全线由现状双向四车道改扩建为双向八车道。

G36宁洛高速公路明光至蚌埠段是G36宁洛国家高速公路的重要组成部分,是长三角地区通往安徽、河南、陕西及西北地区的战略大通道,也是联通长三角经济圈的重要公路。项目建成后,对推动中部崛起、带动皖北振兴、促进皖北地区经济发展、加快长三角一体化建设具有重大意义。

【江苏】国内最大!主体建设完成!

国内最大单体通用散货堆场气膜仓

完成主体建设

11月18日,随着洁白的气膜缓缓升起,经过展膜、拼膜、索网安装、风机调试等多道前期工艺流程,国内最大的单体通用散货堆场气膜仓在连云港港新圩港码头公司顺利起膜,完成主体建设,标志着连云港港在绿色化、智能化转型上迈出重要的一步。

该项目总建筑面积10.38万平方米,气膜长800米,宽135米,高度更是达48米。工程采用了桩基础与钢筋混凝土框架结构相结合的形式,上部则采用了先进的气承式膜结构,既保障了建筑的稳定性与耐用性,又保证了结构的轻盈与美观。项目内部还配备先进的监测传感器和降尘等安全环保设施,可实现散杂货“住”进气膜仓,在有效解决粉尘污染的同时,还降低了货物污染、损耗等风险。

【广西】广西交投百色巴马机场高速项目依靠科技创新护航安全管理

由广西交通投资集团有限公司投资建设、中交路桥建设有限公司承建的百色巴马机场高速公路№1合同段工程,聚焦数字化、智慧化、精细化等方面应用试点,大力开展新质生产力探索与实践。项目坚持贯彻“快、好、省”的施工理念,积极引进科技创新技术,为安全生产保驾护航。

№1合同段主线总长17.45公里,全线穿越多种地质构造,桥隧比高达52.1%。施工前期,项目采用无人机倾斜摄影技术获取现场实景地形,使用Revit+Dynamo对隧道工程、桥梁工程及路基工程进行参数化建模,将设计的意图1比1还原到三维空间场景中。现场施工时通过实景模型与BIM模型比对,并结合智慧工装设备对施工数据进行实时监控,强化对施工过程的精细化管控;同时研发建立BIM+GIS工程数字化管理系统,融合了可视化电子沙盘、进度计划管理、施工质量管理、技术资料管理、路基施工质量监控、边坡施工质量监控、边坡安全监测、安全文明施工监控等多个模块,以自动化手段实现了对项目安全、质量及进度的全方位监管,大幅提升工程项目建设管理信息化水平。

施工过程中,项目引进预制梁自动化生产线,在广西区内率先建立了3.0版智慧梁场。厂区采用产线自动化行走系统、智能蒸养系统等智慧控制系统,引进自动化腹板钢筋绑扎机器人和智慧张拉机械人等智能化设备,使腹板钢筋绑扎时间缩减近1小时,预应力张拉施工功效提高30%,施工人员由原来的8人减至2人,全面落实了“机械化换人、自动化减人、智慧化无人”的理念,提升了预制厂区的安全文明标准化管理水平。

为了进一步提高施工用电设备设施运转效率,广西百马机场高速公路有限公司联合中交路建百马机场№1工程总承包部引进“智慧用电—数字化防护系统”,对施工现场的用电设备、线路及接头等进行实时监测和大数据处理,对引发电气火灾的多种因素进行实时数据跟踪、统计分析、预警推送,创新用电保护方式。项目采用电气主动隔离、动态绝缘监测、人工智能管理和物联网等技术,建立了多模故障感知数据系统,通过3D、系统图功能,实现可视化设备监测,直观地展示电气安全参数、开关状态、警情信息。当电气设备发生警情时,系统界面同时弹出清晰的视频画面和现场信息,管理人员立即通知相关负责人,提供辅助决策,从而达到防灾减灾的目的,实现用电监管智能化、管理精准化。

此外,管理人员可通过智慧用电App实时查询电压、漏电电流、温度等用电数据,便于全局掌握各生产区域正常用电与大功率电器的使用情况,对各配电柜下达分合闸等动作指令,指令下达后自动检测电柜的运行状态,实现用电设备管理过程的主动性,筑牢安全用电防线。

智能智慧设施的引进与先进技术的创新应用,为现场施工安全提供了坚实保障。锚定新质生产力发展方向,项目在施工过程中不断进行科技创新,优化安全措施,未来将在项目建设全寿命周期内对安全标准化、文明工地建设进行整治提升,为提升交通行业安全标准化建设水平贡献力量。