我会常务理事单位中交第一航务工程局有限公司负责的深中通道最后一节沉管及最终接头圆满完成安装

时间:2023-06-25 | 来源:中交一航

6月10日至11日,在社会各界的大力支持下,我会常务理事单位中交第一航务工程局有限公司负责的深中通道最后一节沉管及最终接头圆满完成安装,标志着世界最长最宽钢壳沉管隧道正式合龙。最后一节沉管和最终接头安装的近70个小时,是如何度过的?世界首例的新纪录是如何创造的?小编带您一起来揭秘!

深中通道沉管隧道最终接头作业场景

舾装:封紧沉管的“生命线”

“关掉闸阀,主进水管灌水,加压至65万帕!”4月22日,深中通道最后一节沉管及最终接头一次舾装验收现场,闭水试验正在紧张进行。30分钟过后,监理喊出“滴水不漏,通过验收”的那一刻,现场响起热烈的掌声。同样场景在过去三年时间里,建设团队已经见证了22次。

一次舾装是沉管的“生命线”,通过把两端通透的沉管装修成“潜水艇”,保证在浮运安装时滴水不漏。“不同于之前管节舾装,E23为异形管节,分为标准段和扩大段,最终接头套置于扩大段中,形似一个巨型‘抽屉’。除了压载水箱、钢封门等常规步骤,还要针对其特殊结构量身定制一套全新‘装备’。”舾装技术负责人马得森说。

E23及最终接头一次舾装

最初,建设团队选定了预制推出式、整体吊装式、传统止水板现浇、最终沉管法等四种沉管合龙方案。随后两年时间里,他们进行了上百次技术论证及联合设计,鉴于整体预制水下推出式最终接头具有施工作业安全、水下作业少、工期较短,不需要大型装备配合作业,对航道要求低等优点,经技术专家组集体决策,确定为最终方案。

尽管方向有了,但在世界范围内首次尝试整体预制水下推出式,建设团队再次回到了原点。“整体预制水下推出式最终接头面临扩大段与推出段钢壳制造匹配精度高、滑轨等辅助装置安装标准高、空腔结构水下变形控制严、新型止水带研发及防水体系等技术挑战。同时,由于最终接头与E23管节一体化施工,需攻克管节纵向形心与重心多次调整、多次180度转向,在龙口狭窄区域安装控制等关键技术难题。”深中通道项目部副总经理宁进进介绍。

“千斤顶推出+水压推出”双系统

一航局联合集团内外专业设计单位,组建了最终接头技术攻关组。针对全新结构,研究提出了管节临时锁定锚拉系统、双向受力封门、顶推及纠偏千斤顶、滑轨及推出系统、新型M型止水带+充气止水带双重临时止水系统等11项专用装备及系统,并开展工艺验证试验,形成了功能完善、实施便捷的水下推出式最终接头总成装置及施工工艺。尤其是世界首创“千斤顶推出+水压推出”双系统,充分借助水力推出自然条件,再以千斤顶辅助高精度推出。

最终接头与E23一体预制,在开展一次舾装时,需要将最终接头全部推出后,独立开展局部混凝土浇注、充气式止水带、M止水带、GINA止水带的安装,然后再拉回扩大段内。止水带为橡胶材质,是保障沉管滴水不漏的关键,也最容易受外界物体损坏,因此每一步都要格外小心。

E23及最终接头二次舾装

如果说一次舾装是造“潜艇”,二次舾装就是给“潜艇”安装一双看清海底水况的“眼睛”,包括管顶测量塔、人孔井、导向杆的安装,管内进行压载水系统、监测系统、管节姿态监测系统的联调联试。各系统安装调试完毕后,进行E23管节及最终接头沉放演练,为正式启航做准备。

运安:“深海邮递员”牵手超级工程

“从地图上看,珠江口就像是一个倒过来的字母'V',两岸往来都要绕一个大圈,等深中通道建成通车,交通网络就变成了字母'A',深圳直达中山通勤时间由原来的1.5小时缩减为30分钟以内,将极大促进粤港澳大湾区的经济、文化互联互通。”宁进进说,面对如此浩大的工程,沉管浮运安装一体船“一航津安1”就像一只绣手,正一点点把“A”字的重要一横逐步变现。

一体船为世界首创,无母型船参考,由中交一航局历时3年研发建造。该船采用双体船型设计,船长190.4米,宽75米,甲板面积相当于两个足球场大小,具备“功能一体、船管一体、结构一体、动力一体”,是海底隧道施工领域划时代的技术进步。

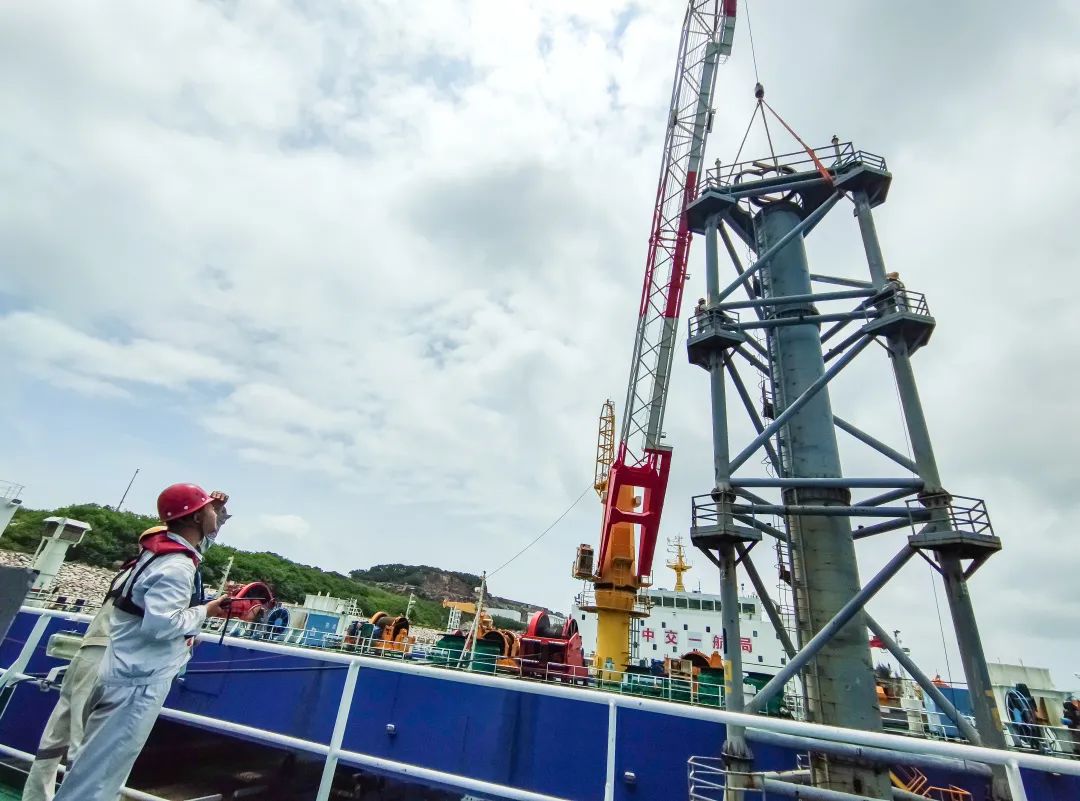

一体船沉管浮运中

6月8日上午10时,骤雨初歇,伶仃洋上碧空如洗,视野格外辽阔,一体船拖带E23管节及最终接头正式启航。“尽管已经有了22节沉管的施工经验,但最后一节结构独特,可以说是全新的尝试,丝毫不敢掉以轻心。”船长王学峰说。

经过两个小时的缓慢绞移,一体船首次倒船出坞,并180度转体北上,开启了最后一次“深中之旅”。

一体船经过港珠澳大桥

此次管节浮运,难度空前。“由于异形管节头重脚轻,管节起浮及沉放前压载调平难度大,航速限制更加严格,占用社会航道时间比之前变长,不确定因素增加;浮运航道线路复杂,其中新建连接航道最小宽度仅200米,转弯半径仅350米,穿越期间需要连续转向,船管浮运难度高,施工风险高。”宁进进望着航道周围停泊等待的货船说。除了借助自主研发的动态信号采集信息系统实时监测船管受力情况,施工团队还会根据实况开启DP动力定位系统,使一体船进入“自动驾驶”模式,严格按照设定航线行驶。

沉管隧道E23管节及最终接头浮运线路图

9日下午2时30分,经过50公里浮运,准备就绪的E23管节开始沉放。不同以往管节有较大的作业空间,E23安装位置介于E22与E24两节沉管之间,有效宽度不足2米,在两侧空间受限的条件下进行E23管节下放,管节姿态控制难度极大,甚至存在碰撞风险。

10日上午8点,在北斗定位系统指引下,一体船操作室计算机通过测量塔数据实时计算沉管三维动态,指导E23管节与E22完成了精准对接。但此刻,施工团队仍不敢有丝毫松懈,推出最终接头与E24管节对接的合龙大戏正紧锣密鼓开演。

一体船抵达施工水域

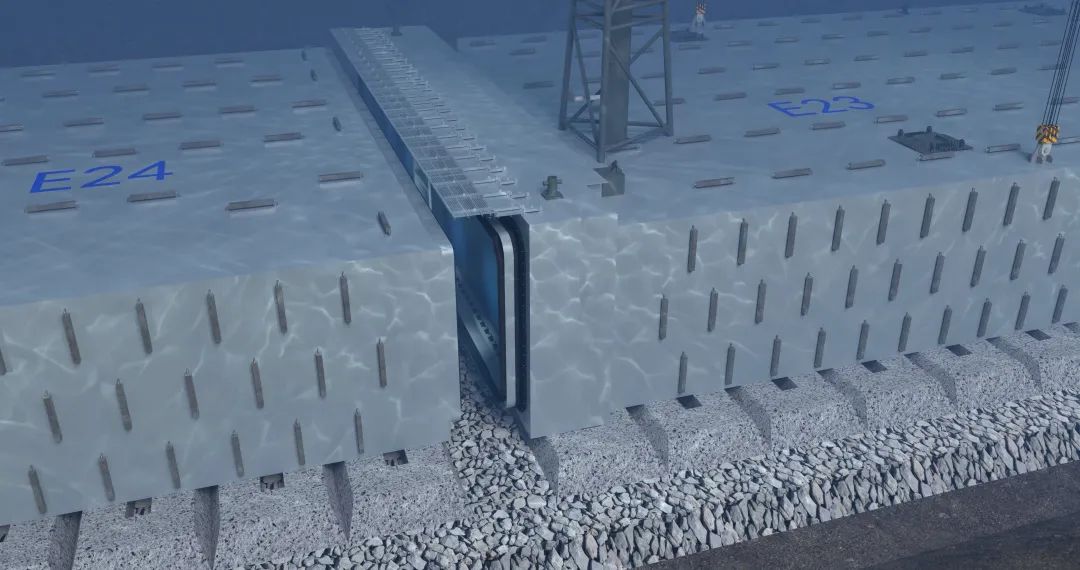

E23管节完成对接后,最终接头距E24管节仅1.9米。随着一声令下,千斤顶系统和压载水系统双管齐下,最终接头以每分钟5至10毫米的速度缓缓推进。在与E24管节橡胶止水带“鼻尖”初步接触后,进入水力压接阶段。“通过抽排结合腔中的水形成水压差,借助海水给最终接头沉管尾部万吨级的推力,使对接端的橡胶止水带继续压缩14厘米左右,达到严丝合缝对接的效果,类似保温杯或高压锅里的橡胶圈的防水原理。”工程技术部副部长王明说。不到2米的距离,精雕细琢走了近10个小时。

沉管隧道最终接头推出示意图

不同以往管节尾端直接暴露在海水中,最终接头套在“抽屉”里,建设团队通过在尾端结合腔,连接一根管道通向外海,以达到同样压差效果。完成对接后,为防止橡胶止水带反弹,建设团队采用“先锁后焊”的方式,用100多根临时锁定装置将推出段进行固定,为下一步管内作业及全线贯通做准备。

合龙:“深海智眼”助力毫米级对接

“这一夜的精彩,属于我们!这一刻的荣誉,属于深中通道建设团队的每一个人!”6月11日凌晨,测管中心副主任锁旭宏怀着激动的心情在朋友圈写道。

时间倒回至前一天,10日20时左右,最终接头顶推作业已前进1.5米。潜水员下水测量后反馈了一个令人揪心的情况:人工测量数据与测量系统提供数据存在一些出入。

“当时,我的心咯噔一下。如果潜水员数据是正确的,最后的对接将会出现将近2厘米的误差,这与毫米级对接的目标有很大距离。”锁旭宏说。此时,指挥员也不放心地询问:“锁工,你的系统数据可不可靠,继续推下去会不会推偏?”

E23沉管及最终接头沉放时的指挥室

锁旭宏的心提到了嗓子眼。他赶忙追溯系统数据源,把所有数据仔细查验了一遍,最终确定系统数据没有问题:“我对测控系统很有信心,不用调整,继续推出。”6月11日凌晨2时,最终接头对接作业完成,误差小于10毫米,锁旭宏的心头巨石才终于落下。

这套让锁旭宏无比信任的系统,叫水下双目摄像定位系统,被称为“深海智眼”。以往沉管沉放安装,主要依靠在沉管顶部安装9层楼高的测量塔,来接收北斗信号获取定位数据。但最终接头推出段像抽屉一样套置在E23沉管内部,无法架设测量塔。传统的拉线技术无法适用,测量团队必须提出新技术,为最终接头顶推作业提供数据。

“双目+拉线”技术

其实,早在全线最深管节E9浮运安装时,锁旭宏就下定决心要用更便捷高效的新型测控系统取代巨大的测量塔,一方面浮运沉管的过程中,管顶高耸的测量塔有一定的风险,另一方面,考虑到未来行业发展,如果遇到更大水深海域,受限于测量塔高度,将难以满足施工需求。

但让想法落地却并不容易。“最开始的灵感来自照相机,既然相机能够快速捕捉物体在各种运动状态下的变化情况,那目标庞大的沉管自然不在话下。”在陆地试验后,锁旭宏信心满满,但现实却给他浇了一盆冷水。水下环境浑浊,根本难以准确测量物体状态,反复调整相机参数也收效甚微。

那段时间,锁旭宏茶饭不思,夜里冥思苦想时,突然看到透过窗户漏进来的月光,一下子有了主意,也许能从光源上做文章。但珠江口泥沙含量大,水下能见度极低,找到合适的光源颇费周折。

“反复试了七八种,测量精度基本都在10公分左右。”后来,使用白炽灯后,精度有了显著提升。结合深中通道沉管特点,锁旭宏联合深圳大学专门定制相机,并通过系统运算,排除掉水下折光、浑浊度等干扰因素,测控精度达到了3至5毫米,并在E12至E22管节安装过程中不断试验,系统逐渐成熟。

测量团队前期试验

“这套系统就像人的眼睛一样镶嵌在最终接头上,可以实时提供最终接头推出过程中的三维姿态数据,并显示三维可视化界面。这样我们就可以获知需要推出的数据。”锁旭宏表示,有“深海智眼”助力,沉管对接精度更加可控。

但是水下双目也存在一定限制,如果在对接过程中碰到有遮挡物,比如水母、大个鱼类,就会陷入瘫痪,这样的风险是无法估量的。于是,结合传统水下拉线技术,锁旭宏在水下双目摄像定位系统装置里装上钢丝绳,通过两者相互复核、联合解算,为最终接头在海底安装对接提供了更加可靠、更高精度的定位数据。

深中通道沉管最终接头作业场景

如今,一航局已经完成港珠澳大桥、大连湾海底隧道、深中通道三大跨海隧道工程沉管运安及最终合龙任务。在复杂苍茫的外海中,一航人用智慧实现了一次次深海之吻,也将世界跨海沉管隧道施工技术一次次推向新跨越。