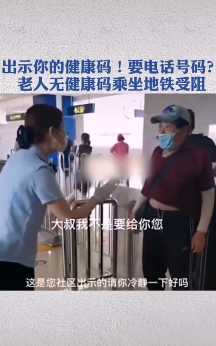

行话丨我们关心那位进不了地铁的老人

时间:2020-08-12 | 来源:中国交通报

来源:抖音

最近,一则视频“火”了:前几天,大连地铁12号线旅顺站内,一位老人进站时因无健康码被拦下。工作人员多次要求老人出示健康码,一头雾水的老人反复询问“什么是健康码?”“谁给我(健康码)?”

这让记者想起了一条旧闻。2018年1月,安徽宿州一位老人为买票从上海去女儿家过春节,连续跑了6趟火车站都没买到票。火车站工作人员告诉他“要上网去买”,大爷无奈地说:“俺不会”。

两件相似的小事,都让人感到特别心酸。

睿智的网友已经搞清楚了——大连地铁那位老人不是倚老卖老胡搅蛮缠,他实在是不知道健康码这回事、更不知道怎么用,才倍感气愤委屈;上海火车站那位老人没有智能手机、不会上网买票才陷入困境。

有网友调侃地说,这是“用科技精准淘汰老年人”。相信没有任何主体、任何人会承认这个说法,但面对这些事实,你我是否“竟无言以对”?

今天,我们大多数人都自豪地享受着科技的进步发达。一部智能手机在手,App购票、扫码乘车、“刷脸”进站……智慧交通让人们的出行更加轻松便捷,现代文明的光辉似乎前所未有地普照着大众。

然而,这可能只是个美丽的错觉。在熙熙攘攘的人潮中,有一些人并不会上网或使用智能手机,包括部分老人、农村居民,还有智力障碍人士等。面对我们习以为常的科技出行方式,大多数人的便利反而成为他们的不便,一个个智能软硬件反而成为一只只“拦路虎”。

这些群体即使再小众,也拥有平等的出行权利。何况,他们并不小众。第45次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2020年3月,我国非网民规模为4.96亿,使用技能缺乏、文化程度限制和年龄因素是非网民不上网的主要原因。

这些仍和网络绝缘的人群,或许大多数时候都安稳地呆在自己的生活角落里,但当他们踏进地铁、火车站等公共交通场所,和数字时代息息相关的每一处细节,就是一道道高深莫测的难题,几乎令他们寸步难行。

这是科技和社会飞速发展进步的副作用,但不应是必然结果。在它的背后,是社会治理精细化的长期课题。

弥合不同社会群体之间的数字鸿沟可能需要相当长的时间,但我们应该有足够的爱心,来关心他们的体验;应该拿出足够的智慧,为他们提供更细致温暖的服务。

正如网友留言,面对地铁里那位拿不出健康码的老人,工作人员的声调可以低一点、柔一点,可以多一些耐心解释,还可以想办法帮助解决,而不该是一味义正辞严地“像复读机一样”提要求。

在更广泛的意义上,公共交通出行的设计和管理,也应为这些“特殊”人群多一些考虑,如保留一些传统的服务方式,或提供一些替代性的办法。例如今年3月,贵州省就曾发文,老人等无手机或无智能手机人员,可以通过社区申领健康码或出具健康证明,方便进出公共场所及乘坐公共交通工具。

我们需要发展进步,更需要有温度的发展进步。公共交通服务的温度,就体现在面对这些“特殊”人群的细节里。