地方动态 |广东河北甘肃广西湖南交通资讯概要

时间:2023-07-07 | 来源:广东发布、南方+、中国交通新闻网等

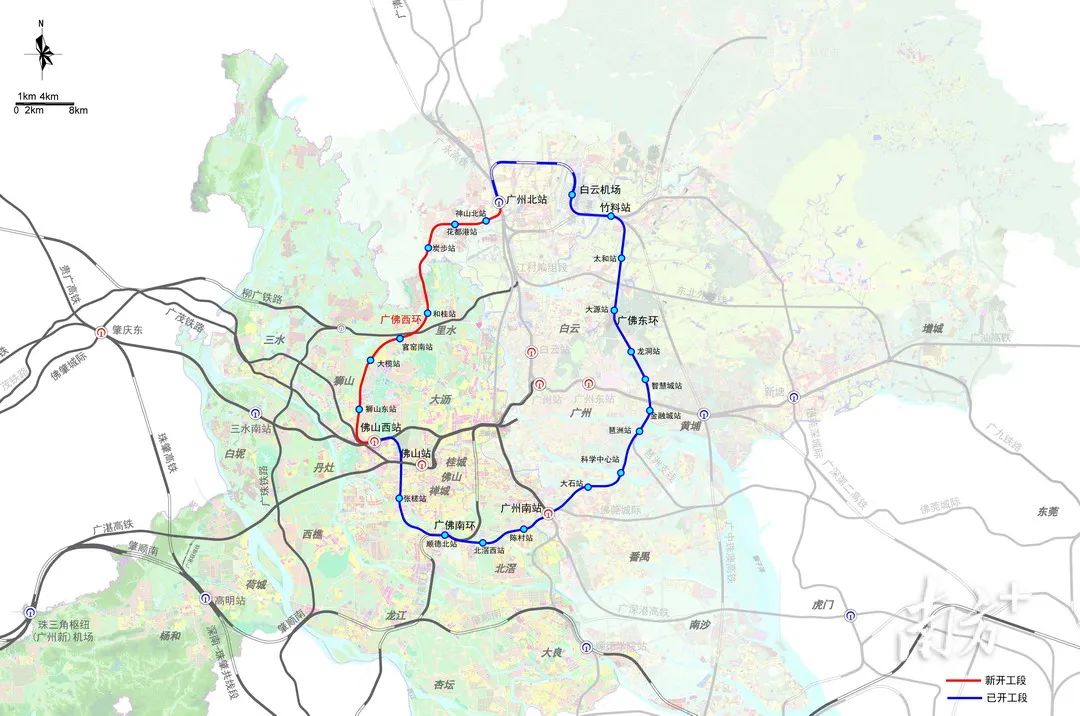

【广东】首次盾构始发!广佛环线“最后一块拼图”动了

📢广佛的UU们📢

快来~快来~

广佛环线的“最后一块拼图”

终于要搭建起来啦

近日,珠三角城际轨道交通

广佛环线佛山西站至广州北站段

(以下简称广佛西环)项目

两台盾构机分别在狮山1、2号盾构井

同时始发

这是广佛西环项目首次盾构始发

标志着该项目

正式进入盾构施工阶段

珠三角城际轨道交通网的重要组成部分

广佛西环项目位于广州市西北部、佛山市东北部,是珠三角城际轨道交通网的重要组成部分,也是联系广佛中心城区、佛山狮山副中心、花都城区等区域的都市圈快线,具备路网中“串组团、衔西北”的地缘纽带功能。

线路长度约47公里,起自佛山西站,经佛山市南海区狮山镇、里水镇、广州市花都区炭步镇、秀全街道和白云区江高镇,止于广州北站,全线新建狮山东、大榄、官窑南、和桂、炭步、花都港和神山北7座车站。

广佛西环定位为广佛环线的重要组成部分,是连接佛山与白云机场和广州空港经济区的快速城际轨道交通线。

此次双盾构施工的两个施工单位分别于狮山1、2号盾构井同步始发,其中狮山1号始发区间为狮山1号隧道右线明挖区间到狮山东站,全长4071.5米;狮山2号始发区间为狮山2号隧道右线明挖段到狮山东站,全长5082.9米。最终两台盾构机将在狮山东站会合。

相关负责人介绍,一共有4台盾构下井,始发2台后,预计在7月底或8月初始发另外两台盾构机。项目去年9月动工,建设工期5年,预计在2027年建成。

广佛环线的最后一块拼图

(点击可查看大图)

广佛环线中,北段(白云机场北站至广州北站)已于2020年11月通车;南段(佛山西站至广州南站)正在进行静态调试;东段(广州南站至白云机场北站)预计在2024年底建成;西段(佛山西站至广州北站)已开工建设。

广佛西环是广州市牵头推进实施的首条粤港澳大湾区广州都市圈跨市城际铁路,作为广佛环线的最后一块拼图,项目建成后将助力形成完整的广佛城际轨道交通大环线,对服务广佛辐射大湾区轨道交通主动脉,增强广佛都市圈经济社会发展的支撑和带动能力,携领珠三角地区打造布局合理、功能完善、联系紧密的城市群,推动粤港澳大湾区高质量发展具有重要作用。

未来,无论是

广州的UU去顺德吃美食

还是佛山的UU去机场赶飞机

都会变得更加方便

期待广佛西环早日建成~

【河北】河北建设多功能综合性现代化大港 年内建成黄骅港自动装船智能航运试点

日前,河北省交通运输厅印发《关于加快建设多功能综合性现代化大港的实施意见》(简称《实施意见》),围绕建成安全便捷、智慧绿色、经济高效、支撑有力的世界级港口群这个发展目标,提出12条任务措施,力争到2025年,港口设计通过能力达到12.5亿吨、700万标箱,到2027年,港口设计通过能力达到14亿吨、800万标箱。目前,河北省已成立由省长王正谱任组长,分管省领导任副组长的沿海港口高质量发展领导小组,全力推进港口高质量发展。

根据《实施意见》,今年河北将建成投用黄骅港煤炭港区3号、4号通用泊位等11个泊位,新增通过能力2700万吨、6万标箱;加快建设唐山港曹妃甸港区东区二港池多用途泊位工程等项目,实现黄骅港煤炭港区7万吨级双向航道一期工程、唐山港曹妃甸港区中区一港池20万吨级航道工程等项目建成投用。河北将大力发展集装箱、原油、天然气码头,力争到2025年建成全国最大的LNG(液化天然气)接卸基地。

《实施意见》明确,在今年已新增12条航线的基础上,继续开通至日本、韩国、俄罗斯、东南亚等国家和地区的近洋直航航线,谋划开通至美国西海岸等地的远洋航线;加强与中国远洋海运集团等大型航运公司战略合作,以唐山港为枢纽,加密华东、华南集装箱内贸直航航线;支持海运企业做大做强,通过建造、购买、租赁等方式,壮大集装箱、干散货船队规模,逐步建成规模适应、结构合理、技术先进、绿色智能、运营安全的海运力量。

放管服改革方面,河北将实现省级水路运输电子证照许可事项全覆盖,规范港口涉企收费;打造一流港口服务品牌,努力为客户提供效率最高、在港停留时间最短、安全性最强、综合物流成本最低、服务最优的港口条件;推进一体化协同发展,以集装箱运输为纽带,推动津冀港口合作走深走实;发挥廊坊临空经济区作用,推动海港、空港运输衔接,打造海陆空港立体联动对外开放平台。

港口作业逐渐由劳动密集型向科技密集型转变。《实施意见》提出,加快自动化集装箱码头操作系统、远程作业操控技术研发应用,年内建成黄骅港自动装船智能航运试点和唐山港京唐港区智慧港口改造等项目;加快码头岸电设施建设与使用,深化清洁能源和新能源在港口应用,全面打造绿色低碳示范港。

【甘肃】渭武高速公路木寨岭特长隧道贯通

7月6日,经过2600余天的艰苦鏖战,由甘肃省公航旅集团投资建设、中铁隧道局集团参建的渭武高速公路全线控制性工程——木寨岭特长隧道顺利贯通,为渭武高速公路年底全线通车打下坚实基础。木寨岭隧道的贯通,标志着我国在攻克世界级隧道施工难题方面取得新的重大突破。

特长隧道通南北

渭武高速公路是G75兰州至海口国家高速公路在甘肃境内的重要组成路段,是丝绸之路经济带甘肃段交通骨干网络的重要路段,是甘肃省通达四川、重庆、贵州等出海通道的重要南出口高速公路,也是西北至西南最为便捷的交通要道,对于深入贯彻国家“一带一路”战略和落实国家进一步支持甘肃经济社会发展、促进西北及西南的交通运输、加快外向型经济发展步伐具有十分重要的意义。渭武高速公路横跨长江和黄河两大流域,起点为甘肃省定西市渭源县,终点为陇南市武都区,全长237.74公里,是甘肃省迄今为止投资规模最大、建设难度极高的高速公路建设项目。

作为甘肃公路建设史上最长的公路隧道,也是渭武高速公路全线控制性工程的木寨岭特长隧道,位于甘肃省定西市漳县、岷县两县交界,穿越最高海拔3200多米的漳河、洮河流域分水岭和多个地块交界地带,地质构造复杂、断裂活动强烈。隧道全长15.2公里,采用双向四车道设计,最大设计时速80公里,线路走向与G212国道线走向基本一致,与兰渝铁路木寨岭隧道平面距离约900至1200米,垂直高约60至100米。通车后,只需要不到12分钟就可以通过原来需要1个小时的木寨岭,而且过往车辆不用再经过212国道连续13公里的长下坡,将大大提高行车效率,保障行车安全。

软岩隧道大变形

一条15.2公里的隧道,在常规地质条件下,两三年的时间就可以打通。但是在木寨岭,却用了7年多的时间。这条隧道的建设难点到底在哪里?

木寨岭隧道区域位于四大地质构造板块交界地带,具有地质构造复杂、地应力高度集中、岩体软弱破碎、褶皱带活动强烈、围岩大变形等特点。隧道地质构造极为复杂,有3个背斜、3个向斜构造,6处褶皱和12条大断层,围岩以松散怕水的炭质板岩为主,全隧均为Ⅴ级围岩,整体性差,自稳能力弱,易掉块坍塌。同时,隧道穿越地层最大埋深达629.1米,埋深超500米的隧段超过了60%,属极高应力区,且地下水发育,大部分段落有股状水,局部有突涌水。自2016年5月进场施工以来,木寨岭隧道软岩大变形情况就十分严重,挤压变形速率快、变形历时长、变形量大,隧道单边最大变形量超过2000毫米,刷新了国内纪录。

因其变形量级已突破国内外隧道和地下工程界以往所遵循的岩石力学理论和隧道建造实践的认知水平,超出了现行规范和标准范围,在设计和施工方面无可供借鉴的成功经验,难以预测围岩的变化规律,被国内地下工程界院士、专家及学者称为“隧道建设史上罕见的世界性难题”。

隧道施工过程中,由于围岩变形量极大,造成大部分段落初期支护混凝土开裂掉块,型钢拱架扭曲挫断,初支侵限破坏严重、换拱率高,部分段落二次衬砌开裂破坏。同时,隧道软岩大变形和频繁拆换拱,致使工程进度缓慢,施工工效极低,施工成本不断增加,建设工期不断后延,项目推进异常艰难。

中铁隧道局集团渭武高速公路六标项目经理于家武介绍到:“前期施工中,我们陆续施作了300米的初期支护,但由于围岩变形很大,导致初期支护变形,我们又拆换了136米,等于是前进了一步又退回来半步,有时候甚至干一个月进度是负数,工程进度受到了很大的影响。”

科技攻关破难题

为解决木寨岭隧道建设过程中遇到的各种施工和技术难题,中铁隧道局集团总工程师洪开荣在总结兰渝铁路木寨岭隧道建设经验的基础上,凝聚全集团科技力量,多次带领技术团队深入现场,对地质因素、围岩状况进行调研,召开高原高寒高地应力软岩大变形隧道施工科技大会。

依托院士专家工作站开展的研究,洪开荣带领技术团队积极探索研究,创新性提出隧道场解重构理论,即在核心扰动区主动重构围岩刚度,诱导应力调整的隧道施工场变控制方法,以提高围岩刚度的主动控制代替拱架支护的被动约束。

建设者和专家院士通过50多次论证实践,最终形成了新型软岩隧道大变形治理技术与方法。即通过网状的锚索系统,将松散易碎的岩体压实,形成拱形承载结构,提高了岩体的稳定性。

洪开荣介绍:“这些打进岩体里的锚索,就像纳鞋底一样,把炭质板岩串起来压紧,起到了加固的效果,也就是提高岩体的刚度,控制它的变形。同时还可以把极高的水平压力和垂直压力分散到岩体中,再通过单层拱架抵抗后期的变形,实现支护一次成功,让隧道单侧最大形变从原来2米降到了30厘米。”

在应用此项技术后,围岩变形量显著降低,解决了初期支护连续拆换的问题,大幅度提升施工效率,在经过多次现场试验优化和持续试验总结后,彻底扭转了前期频繁换拱、返工浪费、进度停滞的被动局面,使项目在保障安全和质量的前提下,圆满地完成了隧道建设任务。

迎难而上勇争先

经过7年多的艰苦奋战,中铁隧道局秉承“至精至诚 更优更新”的企业精神,坚持以质量、管理双提升为目标,着力提高隧道仰拱、预应力锚索、初期支护、二次衬砌、排水系统等建设水平。积极探索质量标准、质量检测、质量管控、运营管理,利用物联网及数据分析,建立了预应力锚索质量验收标准、检测及运营期监测系统,对预应力锚索开展体系化、系统化管控,拉开了我国交通隧道预应力锚索主动支护的序幕。预应力锚索支护新技术的应用,为高地应力软岩隧道顺利、高效、安全建设开辟一条崭新道路。中铁隧道局渭武高速土建6标作为国内率先实施预应力锚索支护方案的隧道项目,受到了社会各界和广大媒体的高度关注。

在施工过程中,项目全体参建人员秉持“专、恒、精”的工匠精神,细化施工流程、优化施工方案,科学调整施工生产组织,积极应用“四新”技术,现场引进锚索钻机、大型悬臂掘进机、多功能凿岩立拱一体台车等先进设备和技术,探索使用智能锚索预应力监测系统,形成了数字化、绿色化、人文化管理新模式。

木寨岭隧道建设中,中铁隧道局科研团队取得了基于隧道场解重构理论的围岩支护方法及系统、软岩小孔径深孔成孔设备等多项发明专利。目前,这一系列研究成果已在全国10多个隧道项目中推广应用。

铺就发展幸福路

渭武高速全线通车后,渭源至武都两地间的行车时间将从4个小时缩短到2个半小时,届时我国高速路网南北方向主干线之一的G75兰州至海口国家高速公路也将全线通车,将极大地改善区域交通条件及投资环境,对促进沿线矿产资源开发、旅游资源开发、带动沿线经济发展、促进区域资源优势向经济优势转化,具有十分重要的作用。

未来,岷县、漳县盛产的当归、黄芪、党参等238种中药材,金、锑、石油等矿产资源可以更快地运往全国各地,更多的游客可以走进遮阳山、贵清山、狼渡湿地草原、岷州会议纪念馆、红军盐井纪念馆等旅游景区,真正惠及公路沿线群众生产生活,促进经济社会可持续发展。

【广西】以工程项目带动关键核心技术提升 广西创新驱动高水平建设交通强区

世界第一跨径拱桥平南三桥建成通车,广西首座千米级跨海悬索桥龙门大桥刷新海中桥梁单次最大连续浇筑方量世界纪录,华南地区首条无人驾驶地铁南宁地铁5号线开通运营……日前,广西壮族自治区交通运输厅组织召开全区交通运输科技创新大会,通过5场主旨报告会、2场技术交流会和多项观摩活动,总结近年来广西在智慧交通、数字交通、智能建造等科技创新领域的新成果与新模式。

广西壮族自治区交通运输厅党组书记、厅长刘可表示,今后三年,全区交通运输行业将坚持创新驱动发展,重实效、强实干、抓落实,到2025年基本建成与“全国前列、西部领先”交通大省相匹配的交通运输科技创新体系,奋力建设高水平交通强区,促进行业高质量发展。

10年获省部级以上科技奖101项

小到一辆共享单车的精准定位,大到北斗卫星导航系统在西江流域船舶、“两客一危”车辆和12吨以上营运货车中普及应用,科技赋能改变着人们的生活。

党的十八大以来,广西交通始终把科技创新摆在重要位置,举全行业之力,集中资源、汇聚众智,实现了从跟踪追赶为主到跟跑、并跑、领跑“三跑并行”的历史性跨越,在科技研发能力、交通基础设施建造技术、智慧绿色技术推广应用、行业科技创新平台和人才队伍建设、行业标准化建设五个方面取得重大突破。

广西南丹至天峨下老高速公路天峨龙滩特大桥预计今年年底建成通车,届时将刷新拱桥跨径世界纪录;西江干线省水船闸及特大型四线船闸群关键技术达到世界先进水平,带动了西江通航船舶大型化发展,更促使西江航运产业提质升级。

智慧绿色技术推广应用成效不断显现。全国首个海铁联运集装箱自动化码头——广西北部湾港钦州港区自动化集装箱码头启用,该项目全球首创的“U”型工艺方案及技术方案,解决了端部作业工艺方案能耗高、投资成本高、设备利用不均衡、装卸点少的问题;依托于广西路桥工程集团有限公司等单位,科研人员通过理论分析、试验研究、实桥验证,攻克了超500米跨径钢管混凝土拱桥关键技术。近3年来,广西深化绿色低碳技术和先进制造技术应用,累计产生经济效益约30亿元。

据统计,近10年来,广西交通牵头或参与国家及省部级科技项目881项,荣获省部级以上科学技术奖101项,高速公路项目获得国家优质工程奖13项、国家优质工程金奖1项、公路交通优质工程奖(李春奖)23项、中国钢结构金奖7项;交通运输科技创新平台和人才队伍建设不断完善,全区拥有省部级以上科研平台56个,涌现出55名高层次人才,地方标准获批立项150项、发布99项,交通运输标准体系日趋完善。

发挥平陆运河头雁作用

科技创新是引领交通运输发展的第一动力。“十四五”期,广西将立足绿色化、智能化、数字化、精细化要求,深入实施平陆运河科技专项、强基础固优势、补短板缩差距、提品质促融合、增效能激活力五项重大计划,全面提升行业科技创新能力;建成一批省部级以上高水平科研平台,培育一批有影响力的科技人才,构建行业梯级科研平台体系和科技人才梯队培育体系。

在平陆运河马道枢纽施工现场,交通建设者正高标准、高质量推进工程建设,全力以赴打造优质工程、绿色工程、廉洁工程。广西将充分发挥平陆运河头雁引领作用,带动突破一批工程建设共性技术难题,取得一批标志性重大科技创新成果,力争到2025年,行业科研经费投入年均保持25%左右的增速,科技成果转化应用超100项,产生经济效益14.5亿元以上。

目标已明确,关键在于有效落实。今后3年,广西将在关键核心技术提升、科研平台创建、科技人才引育等方面打好“七场硬仗”,推动交通运输科技创新高质量发展。

在关键核心技术提升方面,广西将实施工程项目带动战略,依托交通工程启动实施一批智慧绿色交通试点示范项目,拉动科研经费投入,聚集资金、平台、技术、人才,将交通基础设施大投入大建设的优势转化为创新活力大迸发、科技成果高产出的优势。

科研平台是实现科技有效供给的重要载体。广西将按照科学与工程研究、技术创新与成果转化、基础支撑与条件保障、科技宣教与普及等四类布局,强化稳定支持机制,构建一批行业研发中心、创新联合体、重点实验室、野外科学观测站和科普基地,搭建高水平行业梯级平台。

广西将建立高层次科技人才职称评审“绿色通道”,进一步打造行业高层次人才队伍;鼓励支持科技成果及标准纳入工程项目设计,推动更多科技成果从“书柜”走向“货柜”,实现产品化、产业化。

【湖南】湖南最大跨度钢混组合梁斜拉桥成功合龙

7月7日上午,伴随最后一块桥面板精准安装就位,湖南官(庄)新(化)高速控制性工程——雪峰湖大桥(原名马路口资水特大桥)成功合龙,标志着官新高速主线全线贯通,为项目今年底提前建成通车创造了有利条件。雪峰湖大桥由湖南省高速公路集团有限公司投资建设,中交二航局承建,湖南建投交通设计院勘察设计、监控。

官新高速是国家高速公路网G59呼和浩特至北海高速公路的一段,路线起于沅陵县官庄镇沐濯铺,对接张官高速公路,止于新化县琅塘镇水口坑,接长芷高速公路,主线全长76.595公里,批复概算136.53亿元。项目桥隧比例高达74%,其中桥梁106座,隧道22座,是湖南省桥隧比例最高、施工难度最大的高速公路建设项目。路线途经湖南中部山区,地形和地质条件复杂,穿越众多峭壁深壑,同一断面最大相对高差达200余米。沿线地质主要为泥质板岩和砂质板岩,风化程度高,部分地段为石灰岩,溶洞、溶沟、溶槽、溶蚀裂隙较多,稳定性差。项目建设过程中,全体建设者攻坚克难,科学组织,精细管理,担当作为,克服了桥隧比例高、施工安全风险高、致灾风险高、环水保要求高、交通组织和运输难度大等诸多困难,力促项目建设安全优质高效推进。

雪峰湖大桥位于益阳市安化县境内,横跨柘溪水库,大桥全长1187米,为主跨500米的双塔双索面半漂浮体系斜拉桥,两个主塔均采用H型设计,其中水中6号主塔高202.4米,岸上7号主塔高155.9米,是湖南省最大跨度钢混组合梁斜拉桥。

雪峰湖大桥中跨钢梁采用温度法合龙,施工过程中,项目团队严把精度控制,通过一系列举措,主桥钢梁实现高精度合龙。由于库区夏季昼夜温差大,对钢梁造成热胀冷缩的影响,为确保大桥合龙顺利实施,项目团队在合龙前连续48个小时对合龙口的钢梁温度、环境温度、合龙口长度、主梁轴线、标高、索力、索塔偏位及应力等各项数据进行采集、监测、分析,选定最佳合龙时机。7月4日,一段长3米,高度2.8米,重约10余吨的合龙段主梁由船舶运输抵达指定位置,由桥面吊机将合龙段钢梁吊装至合龙处。7月5日凌晨,待钢梁温度达到桥梁合龙既定目标温度时,合龙段钢梁精准对接,高强螺栓锚固连接。通过现场监测,合龙口相对高差最大3毫米,小于规范要求的10毫米;轴线横向偏差最大3毫米,小于规范要求的25毫米;160根斜拉索索力最大偏差3.2%,小于规范要求的5%;6、7号主塔塔偏偏差均小于理论值;全桥35万套高强螺栓现场零扩孔,实现高精度安装。7月7日上午,最后一块桥面板安装就位,大桥成功实现“牵手”合龙。

雪峰湖大桥为深水(最大水深达45米)陡坡裸岩(岩面倾斜角度大于45°)特殊地质条件的特大型斜拉桥,库区深水施工作业及山区复杂地理条件对施工带来诸多不利影响。项目团队利用库区有限的船舶资源采用履带吊上船的方式,解决库区无起重船进行水上作业的难题,先后攻克了库区深水陡坡裸岩钢管桩和钢护筒施工技术,成功解决了钢管桩在深水陡坡裸岩条件下承载力及锚固难题和库区深水陡坡裸岩大直径超长钢护筒精准下放及防漏浆施工难题。

面对山岭库区作业面狭窄、高度落差大等复杂地形挑战,国内首次应用“坦克轮步进式顶推”施工工艺,完成引桥钢梁顶推施工任务,相较于传统的步履式顶推技术,具有施工成本低、设备安装操作简单、落梁高度低、安全风险小等优点,较好地解决了山岭库区作业面狭窄、超高墩环境下桥梁上部结构施工难题。同时,在雪峰湖大桥塔柱施工过程中,项目采用高索塔泵送混凝土施工技术,不断优化混凝土配比,在提升混凝土品质的同时实现202.4米高塔混凝土泵送零堵管的良好效果。项目积极应用BIM数字技术,对主桥索塔和上构等复杂结构进行碰撞检查,微调钢筋空间位置,实现钢筋、预应力管道及剪力钉零冲突,同时通过BIM建模推演主桥施工全过程工况,使大型施工设备布置更加合理可行,实现复杂结构及复杂工序交底可视化,全面提升交底质量。

从2021年2月雪峰湖大桥第一根桩基开钻,到2022年9月双索塔柱先后顺利封顶,再到今日大桥成功合龙,全体建设者坚守山区库区1100多个日夜,克服库区陆路交通断绝、地形条件复杂、长雨季及高温等诸多不利条件,让雪峰湖大桥矗立在这连绵的山岭库区,成为当地一道亮丽的风景线。

官新高速于2020年5月正式开工,作为国家和湖南省高速公路网的重要组成部分,官新高速建成后,将连接安化与怀化、常德、娄底等地,安化柘溪库区乡镇人民1小时到达县城,极大改善30万库区人民交通出行难题,对完善区域路网,助力乡村振兴,开发区域旅游资源,促进沿线地区经济社会发展具有重要意义。

截至2023年6月底,官新高速累计完成投资124.45亿元,占批复概算136.53亿元的91.16%。全线106座桥梁、22座隧道全部贯通,土建工程进入扫尾阶段;路面底基层完成87.4%、下基层完成77.8%、上基层完成71.8%、下面层完成10.3%;房建工程基础已全部完成竣工检测,现正全面开展主体结构施工;交安、机电工程已进入施工阶段。计划2023年12月建成通车。